لماذا غزة مهمة؟

نشرت صحيفة فورين أفيرز الأمريكية، أول أمس، الإثنين، مقالاً مطولاً ومهماً

للصحفي الفرنسي المعروف جان بيير فيليو، وهو أيضاً بروفسور ومدرس جامعي مختص في شؤون الشرق الأوسط.

يتناول المقال الأهمية التاريخية لغزة عبر أكثر من 2000 عامٍ مضت، وصولاً إلى اليوم. ورغم أن تقييمات الكاتب في بعض المواضع، وخاصة في معالجة التاريخ الحديث، ليست موضوعية ولا شاملة، ولكن المادة المقدمة ككل تستحق القراءة.

وفيما يلي تقدم قاسيون لقرائها الترجمة العربية الكاملة لهذه المادة: (لماذا غزة مهمة؟)

منذ العصور القديمة، ساهمت هذه المنطقة في تشكيل عملية البحث عن السلطة في الشرق الأوسط

بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب التي شنتها «إسرائيل» على غزة، هناك أمر واحد لا جدال فيه: ألا وهو أن المنطقة المعزولة لفترة طويلة عادت إلى مركز الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني. على مدار القسم الأعظم من العقدين الماضيين، عندما فرضت «إسرائيل» حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على غزة، بدا وكأن الزعماء والهيئات الدولية تفترض أن هذا الجيب المكتظ الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني من الممكن استبعاده إلى أجل غير مسمى من المعادلة الإقليمية. لقد فاجأ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول «إسرائيل» وقسماً كبيراً من العالم على حين غرة، وكشف عن العيوب الهائلة في هذا الافتراض. والحقيقة أن الحرب الآن أعادت ضبط القضية الفلسطينية برمتها، ووضعت غزة وشعبها في مركز أي مفاوضات «إسرائيلية» فلسطينية في المستقبل.

لكن البروز الجديد المفاجئ لغزة لا ينبغي أن يشكل مفاجأة؛ فعلى الرغم من أنّ المتبقي في الذاكرة إلى اليوم من العصور الغابرة ليس بالكثير، ولكن تاريخ المنطقة الذي يمتد لأربعة آلاف عام يوضح أن السنوات الستة عشرة الماضية كانت حالة شاذة؛ فقد لعب قطاع غزة دائماً دوراً محورياً في الديناميكيات السياسية في المنطقة، فضلاً عن صراعاته القديمة حول الدين والقوة العسكرية. منذ فترة الانتداب البريطاني في أوائل القرن العشرين، كانت المنطقة أيضاً في قلب الوطنية الفلسطينية.

ولذلك، فإن أي محاولة لإعادة بناء غزة بعد هذه الحرب المدمرة من غير المرجح أن تنجح إذا لم تأخذ في الاعتبار الموقع الاستراتيجي للقطاع في المنطقة. ولا يمكن تحقيق نزع السلاح في هذا الجيب إلا من خلال رفع الحصار الكارثي وطرح رؤية إيجابية لتنميته الاقتصادية. وبدلاً من محاولة عزل القطاع أو عزله سياسياً، يتعين على القوى الدولية أن تعمل معاً للسماح لغزة باستعادة دورها التاريخي كواحة مزدهرة ومفترق طرق مزدهر، يربط البحر الأبيض المتوسط بشمال أفريقيا

والمشرق. يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدركوا أن غزة سوف تحتاج إلى أن يكون لها دور مركزي في أي حل دائم للنضال الفلسطيني

جوهرة التاج

في تناقض صارخ مع واقع الفقر الحالي، والنقص الشديد في المياه، والبؤس الإنساني الذي لا ينتهي، تم الاحتفال بواحة غزة، أو وادي غزة، لعدة قرون بسبب خصوبة نباتاتها وبرودة ظلها. وقيمتها الاستراتيجية كانت على القدر نفسه من الأهمية أيضاً؛ لأن غزة تربط مصر ببلاد الشام. ويعني موقعها المميز أن الأرض كانت محل نزاع منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد، عندما غزا الهكسوس دلتا النيل من غزة، لكنهم هزموا وصدوا في وقت لاحق من قبل سلالة الفراعنة المتمركزة في طيبة. في نهاية المطاف، اضطر الفراعنة إلى التخلي عن غزة لصالح شعوب البحر – المعروفين باسم الفلسطينيين – الذين أنشأوا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد اتحاداً من خمس مدن ضمت غزة والمدن «الإسرائيلية» الحالية عسقلان وأشدود وعقرون وجات.

اندلعت توترات عنيفة حول الوصول إلى البحر بين الفلسطينيين والقبائل اليهودية المجاورة ثم الممالك. هكذا هي القصة التوراتية لشمشون، المحارب «الإسرائيلي» الأسطوري الذي انطلق لهزيمة الفلسطينيين. نظراً لأن قوته الهائلة تعتمد على عدم قص شعره مطلقاً، فإنه يصبح عاجزاً عندما يقع تحت سحر دليلة، التي تحلق رأسه أثناء نومه، وينتهي به الأمر في سجن غزة. لكن أثناء وجوده في الأسر، ينمو شعره مرة أخرى، ويستعيد قوته، وعندما تم سحبه أخيراً من زنزانته لتتم السخرية منه في معبد فلسطيني، قام بإسقاط أعمدة المبنى، وقتل نفسه مع أعدائه. وعلى المنوال نفسه، بعد قتل جالوت الفلسطيني، بدأ داود الشاب جهوده لتوحيد مملكتي يهوذا وإسرائيل.

وفي العصور القديمة اللاحقة، جعلت جغرافية غزة المرغوبة منها ساحة معركة حاسمة بين بعض أعظم القوى المهيمنة في تلك الحقبة. وبعد مرورها بأيدي الآشوريين والبابليين، استولى قوروش عظيم فارس على غزة في منتصف القرن السادس. لكن الصدمة الحقيقية جاءت بعد قرنين من الزمان، في عام 332 قبل الميلاد، عندما شن الإسكندر المقدوني حصاراً مدمراً على غزة لمدة مائة يوم وهو في طريقه إلى مصر. خلال هذه الحرب الشنيعة، قام الجانبان بتحصين مواقعهما من خلال حفر العديد من الأنفاق تحت تربة غزة الفضفاضة، مما يوفر سابقة تاريخية لاستراتيجية حماس ضد «إسرائيل» اليوم. وفي النهاية، خرجت قوات الإسكندر على القمة، ولكن بتكلفة باهظة على جميع الأطراف. أصيب الإسكندر أثناء الحصار وانتقم بشكل رهيب من سكان غزة المهزومين: فقد ذُبح الكثير من السكان الذكور، وتم استعباد النساء والأطفال.

لكن أهمية غزة امتدت إلى ما هو أبعد من قيمتها العسكرية. بعد أن أصبحت (مدينة-دولة) خلال الفترة الهلنستية، أصبحت فيما بعد مركزاً دينياً رئيسياً في القرون الأولى للمسيحية الأولى ثم الإسلام. وفي عام 407 م، تمكن فرفوريوس، أسقف غزة المسيحي، من بناء كنيسة على أنقاض المعبد الوثني الرئيسي في غزة لزيوس. والأكثر شهرة كان قديساً محلياً آخر، هيلاريون (291-371)، الذي أسس مجتمعاً رهبانياً مهماً في غزة وأصبح قبره موقعاً للحج يتمتع بشعبية كبيرة. كان أحد أجداد النبي محمد تاجراً من مكة يُدعى هاشم بن عبد مناف، وتوفي في غزة حوالي عام 525. ونتيجة لذلك، بعد أن احتلت الجيوش الإسلامية المنطقة في القرن السابع، أشار المسلمون إليها باحترام باسم “غزة هاشم” (في القرن التاسع عشر، بنى العثمانيون مسجد هاشم في مدينة غزة لتمييز موقع ضريح هاشم).

ومن غير المرجح أن تنجح أي محاولة لإعادة بناء غزة إذا لم تأخذ في الاعتبار الموقع الاستراتيجي للقطاع.

بين فترة العصور الوسطى والقرن التاسع عشر، استمرت غزة في العمل كجائزة مرموقة في صراعات القوى الكبرى في المنطقة. وتأرجحت بين الصليبيين المسيحيين والمدافعين المسلمين في القرن الثاني عشر وبين جنرالات المماليك والغزاة المغول في القرن الثالث عشر. خلال قرنين ونصف القرن من حكم المماليك، الحكام الأتراك الذين سيطروا على مصر وسورية في العصور الوسطى، دخلت غزة نوعاً من العصر الذهبي. وتزخر المنطقة بالعديد من المساجد والمكتبات والقصور، وازدهرت بفضل طرق التجارة الساحلية المتجددة. في عام 1387، تم إنشاء خان محصن أو خان، وهو نوع من مركز التجارة والسوق، في الطرف الجنوبي من غزة وسرعان ما تطور ليصبح مدينة قائمة بذاتها: خان يونس.

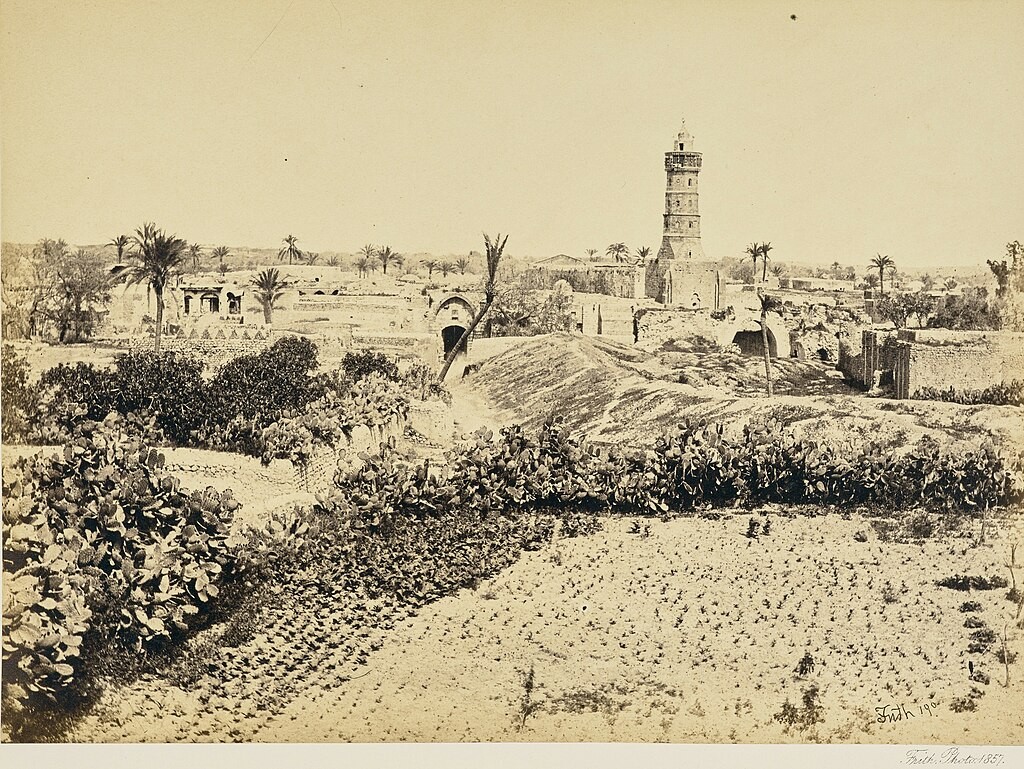

لقد استوعبت الإمبراطورية العثمانية غزة في عام 1517، ثم احتلها جيش نابليون بونابرت لفترة وجيزة، بعد غزو مصر في عام 1798. وفي معظم هذه الفترة، اشتهرت غزة بمناخها المثمر، وسكانها الأصليين المتجانسين، ونوعية الحياة العالية. وفي عام 1659، وصفها أحد الرحالة الفرنسيين بأنها “مكان بهيج وممتع للغاية”. وبعد قرنين من الزمان، تعجب كاتب آخر، وهو الكاتب الفرنسي بيير لوتي، من “حقول الشعير الشاسعة التي تكسوها كلها باللون الأخضر”.

عندما تم رسم الحدود في عام 1906 لفصل مصر التي كانت تحت السيطرة البريطانية عن فلسطين العثمانية، مرت عبر مدينة رفح لإنشاء منطقة تجارة حرة فعلية بين الإمبراطوريتين. لكن خلال الحرب العالمية الأولى، كانت الحدود محل نزاع شرس من قبل القوات البريطانية والعثمانية؛ وبعد ثلاث محاولات، تمكن الجيش البريطاني أخيراً من اختراق الخطوط العثمانية في عام 1917. ودخل الجنرال إدموند اللنبي مدينة غزة المدمرة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه حكومته وعد بلفور والتزامها “بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”، تم لاحقاً دمج هذا التأييد للبرنامج الصهيوني في التفويض الذي منحته عصبة الأمم لبريطانيا لإدارة فلسطين (تحت الانتداب).

على الرغم من أن غزة كانت إحدى مناطق فلسطين الأقل استهدافاً من قبل الاستيطان الصهيوني، إلا أنها أصبحت معقلاً للوطنية الفلسطينية، خاصة خلال الثورة العربية الكبرى 1936-1939، والتي انتفض فيها العرب الفلسطينيون ضد البريطانيين وقاتلوا دون جدوى من أجل دولة عربية مستقلة. وبدلاً من ذلك، في نوفمبر 1947، أقرت الأمم المتحدة خطة التقسيم التي يتم بموجبها تقسيم فلسطين بين دولة عربية ودولة يهودية – وهو الحل الأصلي القائم على دولتين – مع انضمام غزة إلى الدولة العربية.

بذور النضال

من الأهمية بمكان أن ما أصبح يعرف بقطاع غزة قد تشكل بفعل الصدمة الأساسية التي شهدها عام 1948. ففي البداية جاء فشل خطة التقسيم التي اقترحتها الأمم المتحدة، والتي، على الرغم من ترحيب القيادة الصهيونية بها، لقيت رفضاً قاطعاً من قبل القوميين الفلسطينيين والدول العربية، تبعه إطلاق العنان لصراع مسلح بين اليهود والعرب. وسرعان ما وصلت الموجات الأولى من اللاجئين العرب، معظمهم من منطقة يافا، إلى غزة. وفي توقع مرير للمعضلة الدولية الحالية، اقترح البريطانيون أن المنطقة سيكون لديها وصول أفضل إلى الإغاثة الإنسانية براً من القاهرة. ثم، في أعقاب إعلان الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون عن قيام دولة «إسرائيل» في مايو/أيار 1948، هاجمت الدول العربية المجاورة غزة، مع تحرك 10 آلاف جندي مصري إلى غزة. لكن المصريين لم يصلوا أبداً إلى أبعد من أشدود، على بعد حوالي 20 ميلاً شمال غزة، حيث تم صدهم سريعاً بعملية «إسرائيلية» جريئة.

وبحلول يناير/كانون الثاني 1949، لم يكن «الإسرائيليون» قد هزموا الجيوش العربية فحسب، بل طردوا أيضاً حوالي 750 ألف فلسطيني من منازلهم، فيما أصبح يُعرف باسم “النكبة”. أدت الهدنة الموقعة بين «إسرائيل» ومصر تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير من ذلك العام إلى إنشاء قطاع غزة، وهو منطقة تخضع للإدارة المصرية وتحددها خطوط وقف إطلاق النار في الشمال والشرق وبحدود عام 1906 مع مصر في الجنوب. وبعد قرون من كونها مفترق طرق استراتيجي ومركزاً تجارياً حيوياً للتجارة الإقليمية، تحولت غزة إلى “شريط” من الأرض، تحده الصحراء، ومعزول عما كان فلسطين. علاوة على ذلك، أصبح السكان المحليون البالغ عددهم حوالي 80 ألف نسمة مكتظين الآن بحوالي 200 ألف لاجئ من جميع أنحاء فلسطين الذين وصفوا قطاع غزة آنذاك بأنه “سفينة نوح” الخاصة بهم.

لم تكن هناك بنية تحتية لاستقبال هؤلاء اللاجئين، وخلال شتاء 1948-1949 الأول، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عشرة أطفال يموتون كل يوم بسبب البرد أو الجوع أو المرض. وأجبر اتساع صحراء سيناء الناجين على البقاء في الجيب. في الواقع، كان 25% من السكان العرب في فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني محصورين في قطاع غزة أي في 1% فقط من أراضيهم السابقة، حيث استوعبت «إسرائيل» 77% من تلك الأراضي والمملكة الأردنية الهاشمية 22% أخرى، من خلال ضمها لأراضيها القدس الشرقية والضفة الغربية.

وبلغ حجم النكبة حداً دفع الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة خاصة، هي هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNRPR)، للتعامل مع الأزمة الإنسانية. بالنسبة للفلسطينيين، زرعت الاضطرابات الرهيبة أيضاً بذور صراع جديد سيستمر حتى يومنا هذا. في ديسمبر/كانون الأول 1948، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها، التي وافقت على خطة التقسيم الفاشلة قبل عام، “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين – سواء عن طريق العودة الفعلية إلى الوطن أو مجرد التعويض المالي – وهو المفهوم الذي كان محورياً في التطلعات الفلسطينية منذ ذلك الحين. وكان لهذا الحق معنى خاص في غزة، نظراً للعدد غير العادي من اللاجئين هناك، وبما أن مصر لم تكن لديها أي مطالبة إقليمية في القطاع، فقد أصبح الجيب حاضنة طبيعية للوطنية الفلسطينية.

وباعتباره أول زعيم لـ«إسرائيل»، فقد فهم بن غوريون التهديد طويل الأمد الذي تفرضه غزة على أي من مواطنيه «الإسرائيليين» تقريباً. وفي مؤتمر السلام الذي عقدته الأمم المتحدة في لوزان عام 1949، اقترح ضم قطاع غزة والسماح لـ 100 ألف لاجئ فلسطيني بالعيش في منازلهم السابقة في «إسرائيل». لكن الخطة أثارت ضجة في كل من «إسرائيل»، حيث كانت هناك معارضة هائلة لأي عودة للفلسطينيين، ومصر، حيث أصبح الدفاع عن غزة قضية وطنية. ونتيجة لذلك، اعترفت الأمم المتحدة بعجزها عن تسوية النزاع العربي «الإسرائيلي»، فقامت بإنهاء مؤتمر لوزان وإنشاء مؤسسات “مؤقتة” مفتوحة العضوية بدلاً من ذلك. وهكذا، تم تحويل UNRPR إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والتي أصبحت منذ ذلك الحين صاحب العمل الرئيسي والمزود الرئيسي للخدمات الاجتماعية في غزة. تم إنشاء ثمانية مخيمات للاجئين في القطاع، أكبرها مخيم جباليا في أقصى الشمال، ومخيم الشاطئ على شاطئ مدينة غزة – وهي المخيمات نفسها التي تم تدميرها الآن في الهجوم «الإسرائيلي».

في الواقع، استغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتحول لاجئو غزة إلى النشاط العسكري. في البداية، تمكنت كل من «إسرائيل» ومصر من تضييق الخناق على ما يسمى بالفدائيين، وهم مقاتلو حرب العصابات الذين تم اختيارهم بشكل رئيسي من المخيمات في غزة والذين سعوا إلى التسلل إلى «إسرائيل». ولكن بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ الزعيم المصري جمال عبد الناصر في استخدام الفدائيين لشن غارات بالوكالة ضد «إسرائيل»، وبالتالي بدأت دورة الهجمات والأعمال الانتقامية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة اليوم. في أبريل/نيسان 1956، قُتل ضابط أمن في أحد الكيبوتسات القريبة من القطاع الفلسطيني على يد متسللين من غزة، مما دفع موشيه ديان، رئيس الأركان «الإسرائيلي»، إلى تحذير «الإسرائيليين» من المظالم التي لم يتم حلها والتي تغلي في المنطقة: “دعونا لا نفعل ذلك اليوم”. وقال ديان: “ألقي باللوم على القتلة”. “منذ ثماني سنوات، وهم يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم حولنا أراضيهم وقراهم، حيث كانوا يسكنون مع آبائهم، إلى وطننا”

أصبح القضاء على وجود الفدائيين في غزة أولوية قصوى بالنسبة لبن غوريون وديان. وفي نوفمبر 1956، سيطر الجيش «الإسرائيلي» على القطاع كجزء من هجوم منسق مع فرنسا والمملكة المتحدة ضد مصر الناصرية. خلال أربعة أشهر من الاحتلال، قتلت القوات «الإسرائيلية» حوالي ألف فلسطيني (بما في ذلك مجزرتان وثقتهما الأونروا تم فيهما إعدام 275 شخصاً على الأقل في خان يونس و111 في رفح). وكانت الصدمة عميقة للغاية لدرجة أنه عندما انسحب «الإسرائيليون» تحت ضغط الولايات المتحدة، طالب السكان الفلسطينيون بعودة الحكم المصري بدلاً من وصاية الأمم المتحدة التي تم تصورها في البداية. لقد ضاعت فرصة تاريخية لبناء كيان فلسطيني يمكن أن يتطور إلى دولة. وفي هذه الأثناء، فر الفدائيون إلى الكويت، حيث أسسوا عام 1959 حركة التحرير الفلسطينية، المعروفة باسم فتح، بقيادة ياسر عرفات.

بدأ الاحتلال «الإسرائيلي» الثاني لغزة في يونيو/حزيران 1967، بعد الانتصار «الإسرائيلي» في حرب الأيام الستة. ديان، وزير الدفاع في حينه، ومعه رئيس هيئة أركانه، إسحاق رابين (الذي سيغدو لاحقاً رئيساً للوزراء)، قاما بمحو أي أثر للحدود بين غزة وإسرائيل، وراهن دايان على أن جذب سوق العمالة الإسرائيلية من شأنه أن يذيب الوطنية الفلسطينية. ولكن السكان المحليين ظلوا يؤيدون على الرغم من ذلك حرب عصابات منخفضة الحدة لمدة أربع سنوات، إلى أن قام أرييل شارون، القائد «الإسرائيلي» للمنطقة (الذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء أيضاً)، بهدم أجزاء من مخيمات اللاجئين بالجرافات وكسر ظهر التمرد. واليوم يستخدم الجيش «الإسرائيلي» نفس الخريطة التي استخدمها شارون للتمييز بين ما يسمى “المناطق الآمنة” ومناطق القتال في الهجوم المستمر.

صناعة الوحش

لقد أدرك قادة «إسرائيل» الأبعد نظراً منذ فترة طويلة أن مشكلة اللاجئين في غزة لن تنتهي. وفي عام 1974 – بعد بن غوريون – اقترح شارون إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في «إسرائيل» لمعالجة المظالم الفلسطينية، على الأقل رمزياً. ولكن مرة أخرى، تم رفض الفكرة. وبدلاً من ذلك، بدأت «إسرائيل» في تأليب الإخوان المسلمين في غزة، تحت زعامة الشيخ ياسين، ضد القوميين المنتمين إلى التيار السائد في منظمة التحرير الفلسطينية والذين تسيطر عليهم فتح. ومن الجدير بالذكر أن الحاكم العسكري «الإسرائيلي» حضر افتتاح مسجد ياسين في غزة عام 1973، وبعد ست سنوات، سمحت «إسرائيل» للإسلاميين بتلقي أموال أجنبية بينما قمعت أي علاقة قائمة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

لبعض الوقت، بدا أن سياسة فرق تسد كانت ناجحة بالنسبة لإسرائيل في غزة، مع اندلاع الاشتباكات بين القوميين والإسلاميين في عام 1980. ولكن بحلول أواخر الثمانينيات، كان جيل كامل قد نشأ تحت الضغط المستمر من المستوطنين الإسرائيليين. الذين، على الرغم من أن عددهم لا يتجاوز الآلاف، قادوا جيش الاحتلال إلى استبعاد سكان غزة المكتظين بالفعل من ربع القطاع. في مخيم جباليا للاجئين في غزة، بدأت الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 1987، وسرعان ما انتشرت منها إلى القطاع بأكمله ثم إلى الضفة الغربية. لقد تحدى الشباب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي بالحجارة والمقاليع، ما أدى بعرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تأييد حل الدولتين. ورداً على ذلك، حوّل ياسين منظمته إلى حماس (وهو اختصار لعبارة “حركة المقاومة الإسلامية”) متهماً منظمة التحرير الفلسطينية بخيانة الواجب “المقدس” المتمثل في “تحرير فلسطين”. ومرة أخرى، لعبت المخابرات «الإسرائيلية» على هذه التوترات لإضعاف الانتفاضة وانتظرت حتى مايو 1989 لسجن ياسين. لكن الانتفاضة الشعبية استمرت حتى أدى دعم السلام في «إسرائيل» إلى وصول رابين إلى منصب رئيس الوزراء في يوليو 1992.

في افتتاح المحادثات السرية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كانت أولوية رابين هي فك الارتباط بين «إسرائيل» وقطاع غزة مع الاستمرار في حماية المستوطنين الإسرائيليين هناك. وأنشأت اتفاقيات أوسلو، الموقعة في سبتمبر/أيلول 1993، سلطة فلسطينية تتولى مسؤولية الأراضي التي تخليها «إسرائيل». انتقل عرفات إلى غزة بعد عشرة أشهر، معتقداً أنه قام بنفسه بتحرير المنطقة، أو على الأقل الجزء الخاضع للسيطرة الفلسطينية، في حين كان السكان المحليون مقتنعين بأنهم دفعوا أغلى ثمن لمثل هذا التحرير. وقد خدم سوء الفهم هذا، إلى جانب الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر حماس. وفي عام 1997، أدت عملية استخباراتية «إسرائيلية» فاشلة ضد زعيم حماس خالد مشعل في الأردن إلى اعتقال عملاء «إسرائيليين». ولتأمين إطلاق سراحهم، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تسليم ياسين، الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد في «إسرائيل» وعاد منتصراً إلى غزة.

وكانت عدوانية حماس المتنامية وأزمة عملية السلام سبباً في اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000. وساعدت الموجة الصادمة من الهجمات «الانتحارية» في وصول شارون إلى السلطة بعد فوز ساحق في فبراير/شباط 2001. وبعد حصار عرفات في رام الله وقتل ياسين في غزة، اعتقد شارون أن انتصاره لن يكتمل إلا بعد سحب «إسرائيل» من قطاع غزة. وكان الهدف من هذا الانسحاب الأحادي الجانب تأمين خط دفاع «إسرائيلي» جديد حول القطاع، وتم تنفيذه دون أي تشاور مع محمود عباس، الذي خلف عرفات في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. إلا أن مقامرة شارون دمرت خطة تنمية غزة الطموحة التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، والتي وضعها جيمس ولفنسون، المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة).

ومن الطبيعي أن تزعم حماس أن الانسحاب «الإسرائيلي» كان بمثابة انتصار لها، ثم واصلت الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تمت برعاية دولية بعد بضعة أشهر، في يناير/كانون الثاني 2006. وفي ظل الحرج إزاء النتيجة غير المتوقعة، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقاطعة حماس إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف. ولكن بحلول العام التالي، تمكنت حركة حماس التي لم يتم إصلاحها، بعد أن قتلت المئات من منافسيها، من السيطرة الكاملة على القطاع، الذي تم وضعه بعد ذلك تحت الحصار الإسرائيلي الكامل (بالتعاون مع مصر، التي تسيطر على معبر رفح في الجنوب).. ومن نواحٍ عديدة، كانت السياسات «الإسرائيلية» سبباً في وصول حماس إلى السلطة في غزة، وهي القوة التي عززها الحصار منذ ذلك الحين.

الطريق إلى السلام؟

كإرث من السياسات التي تم اتباعها منذ عام 2006، فإن الحرب الحالية بين «إسرائيل» وحماس هي أيضًا نتيجة لإنكار الهوية التاريخية الغنية لغزة. خلال الأعوام الستة عشر الماضية، تصور القادة الإسرائيليون أنهم توصلوا إلى الصيغة المثالية لتهميش غزة بالكامل: حيث يمكن استبعاد أكثر من مليوني فلسطيني من المعادلة الديموغرافية بين السكان اليهود والعرب في «إسرائيل»، والقدس الشرقية، والضفة الغربية؛ وقاومت السلطة الفلسطينية، التي أعماها نزاعها المرير مع حماس، أي جهد لتخفيف الحصار على غزة، وهو النهج الذي أدى إلى تقويض شرعية السلطة الفلسطينية المتضائلة بالفعل. وفي الوقت نفسه، قضى انقسام القيادة الفلسطينية على أي جهد لإحياء عملية السلام وسمح للمستوطنات «الإسرائيلية» بالتوسع بشكل مطرد في الضفة الغربية. ومن وقت لآخر، انخرطت «إسرائيل» في ما وصفه خبراء مكافحة الإرهاب بحروب “جز العشب” في غزة، مع نسبة مستدامة من الخسائر العسكرية إلى حد كبير، من وجهة نظرها، على الرغم من أن القتلى الفلسطينيين كانوا في الغالب من المدنيين. وفي عام 2009، قُتل 13 جندياً «إسرائيلياً»، و1417 فلسطينياً. وفي عام 2012، كانت النسبة ستة «إسرائيليين» مقابل 166 فلسطينياً. في عام 2014، كان عدد «الإسرائيليين» 72 مقابل 2251 فلسطينياً، وفي عام 2021، 15 مقابل 256. وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد الأوروبي ودول الخليج دائماً على استعداد لدفع فاتورة إعادة الإعمار في القطاع.

لكن فكرة إمكانية تجاهل الواقع الإنساني الرهيب في غزة كانت مجرد وهم. في 7 أكتوبر 2023، انهار الوضع الراهن في موجة القتل المروعة التي قامت بها حماس. والعنف غير المسبوق الذي أطلقته «إسرائيل» على غزة منذ ذلك الحين، والذي قُتل فيه أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى الآن – وفي إعادة قاسية لذكريات النكبة، تم اقتلاع الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم. منازلهم – أرسلت موجات صادمة عبر الشرق الأوسط وخارجه. إن هدف نتنياهو المعلن من الحرب – “القضاء على” حماس – يكرر أهداف بن غوريون في عام 1956، ولكن على نطاق أوسع بكثير وتحت مراقبة العالم أجمع. وحتى لو افترضنا أن مثل هذا الهدف يمكن تحقيقه، فلن يكون هناك ناصر لفرض النظام في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي. لذا يبدو أن «إسرائيل» محكوم عليها بأن تطاردها نفس “قطاع غزة” الذي أنشأته في عام 1948، مع استمرار دورة الحروب والاحتلال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من النشاط الفلسطيني الجذري.

ولكي يستمتع الإسرائيليون والفلسطينيون في نهاية المطاف بالسلام والأمن اللذين يستحقانهما بشدة، يتعين على غزة أن تعود مرة أخرى إلى جذورها باعتبارها مفترق الطرق المزدهر الذي كانت عليه لقرون من الزمن. في البداية، يجب أن تنتهي سياسة الحصار، مما يسمح للإقليم بإعادة الاتصال في النهاية ببقية المنطقة. وفي الوقت نفسه، وبالاعتماد على الدور التاريخي الذي تلعبه غزة باعتبارها مركزاً تجارياً رئيسياً، فلابد من وضع استراتيجية منسقة لإعادة التنمية، على غرار خطة ولفنسون التي طرحها في العام 2005، من أجل السماح لغزة بالانتقال من المساعدات الدولية إلى الاقتصاد المولد ذاتياً. وهذا هو المفتاح لجعل المنطقة منزوعة السلاح تحت إشراف دولي وفي إطار حل الدولتين.

بطبيعة الحال، سوف يكون من الصعب للغاية تحقيق أي من هذا، وخاصة بعد حرب شرسة تهدد بنشوء جيل جديد من النضال الفلسطيني. لكن لم تعد هناك حلول سهلة. وقد تكون هذه الاستراتيجية هي السبيل الوحيد للخروج من دوامة القتل الحالية. كما كانت الحال طوال قرون، أصبحت غزة مرة أخرى في قلب حرب كبرى، ولكنها أصبحت أيضاً مفتاح السلام والازدهار في الشرق الأوسط.